Blog #3 「バイリンガル社会で言葉を信じるということ」

2022.01.26

カテゴリ: イスラーム信頼学ブログ

執筆者: 須永 恵美子

日本で生活をしていると、英語や外国語を学ぶのはどこか「外」にいったときのため、海外旅行や留学、出張、国際交流イベントなど非日常のため―とは感じないでしょうか。これは日本において日本語の流通度がとても高く、買い物をするのも、学校で学ぶのも、すべて日本語だけで済んでいるからでしょう。しかし、お隣さんもそのお隣さんも、みんな同じ言葉を話しているというのは、世界に目を向けたら当たり前ではありません。

今回のブログの筆者(須永)が研究するパキスタンは、多民族・多言語社会です。パキスタン人、という特定の民族はおらず、パキスタン語という言葉もありません。この国には、見た目もルーツも異なる複数の民族がいて、30~60と言われる様々な言葉が話されています。60の言語のなかには、話者人口が減って消滅しそうな言語もありますし、新聞や雑誌が刊行されていない口語だけの言語もあります。憲法で決められた国語はウルドゥー語で、公用語は英語です。

パキスタン人の多くは、ごく自然にバイリンガル(二言語話者)やマルチリンガル(多言語話者)として育ちます。家で親と話す言葉(母語)、市場や街に買い物に行ったときに話す地域の言語(共通語)、学校で習うウルドゥー語(国語)、ビジネスで使う英語など(公用語)、いくつもの言語をスラスラと使い分けるので、必死に英語を学んできた身としては羨ましい限りです。

国語のウルドゥー語は、文法が比較的シンプルで、口語の習得は容易です。しかし、裁判所や大学で習うレベルの専門用語になると途端に難解になり、アラビア語からの借用語や英語への置き換えが増えてしまいます。法律用語ほど難しい場面でなくても、ウルドゥー語を流暢に話せるけど読み書きするのは苦手、というケースは多いです。なぜなら、2億人の人口のうち、ウルドゥー語を母語としている(=母語と国語が一致している)のは、わずか8%だけなのです。すなわち、残りの92%のパキスタン人は、家庭内でウルドゥー語を話さず、テレビや学校教育を通じて、第2、第3言語として国語を「習い」ます。

「国語なのに書けないのことがあるの?」と驚かれるでしょうか。マルチリンガルだからといって、すべての言語を同じ程度に運用できるわけではないので、日常生活のあらゆる場面で、どの言語が「より信頼できるか」を判断する必要があるのです。

色々な言語的バックグラウンドを持つ人々が、共に暮らしやすくするためにはどうしたら良いでしょうか。「国語を強制すればいい」「グローバル化時代なんだから、英語に統一すればいい」と言い切るのは乱暴です。

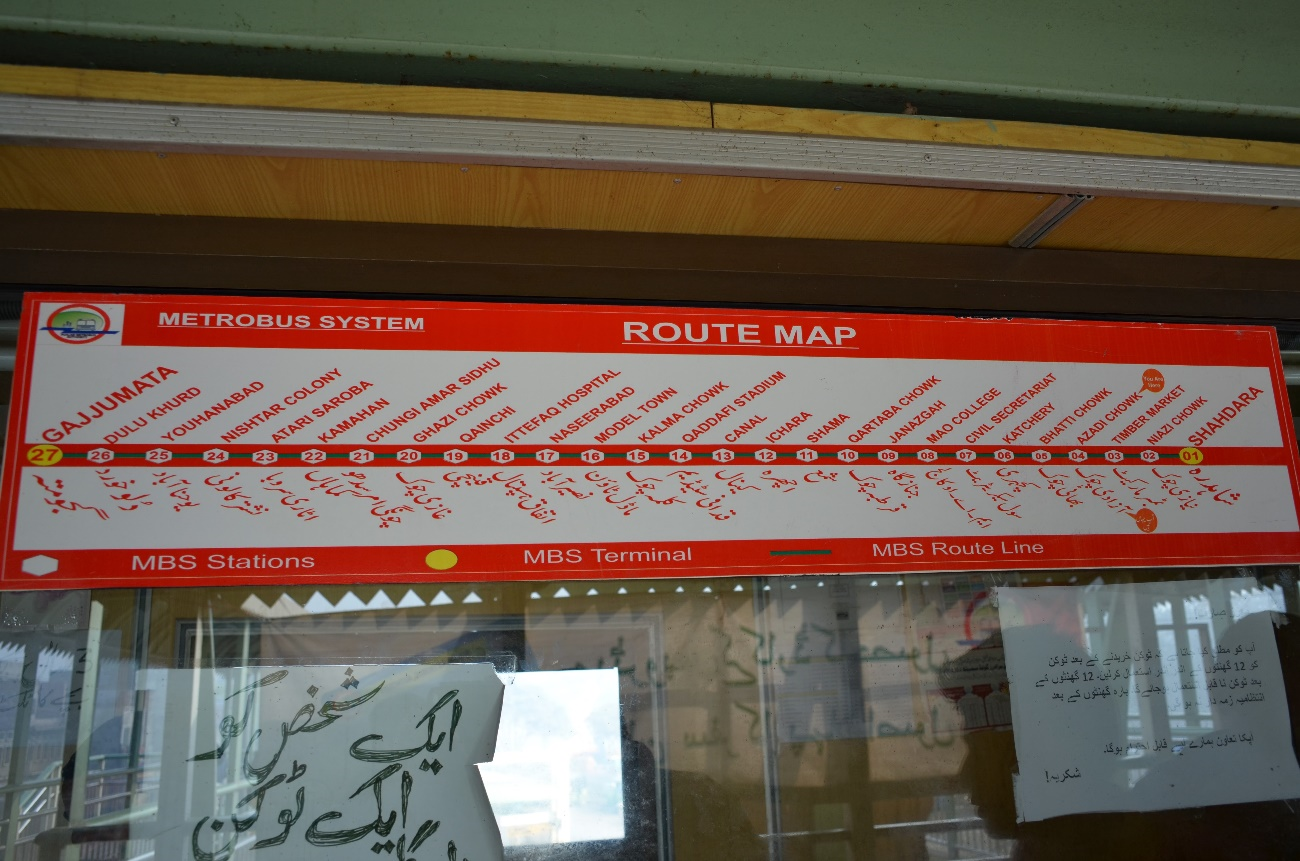

すべての言語の話者を尊重するため、あらゆる場面で多言語表記にするのはどうでしょう。これは理想的かもしれませんが、煩雑だし、お金がかかります。国も企業も予算は有限なので、あまり使われない言語にまで翻訳をつけたり通訳を用意しておくわけにはいきません。ごみの捨て方が60言語で書かれていたら、とても読みづらくて分別するのを諦めてしまうでしょう。

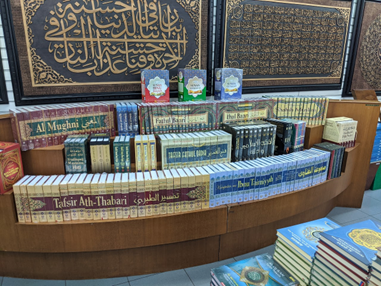

左側の黒っぽいイスラーム関連の広告はウルドゥー語とアラビア語

そこで、「やさしい○○語」という考え方がでてきます。例えば行政の書類や取り扱い説明書を、専門用語を避けて簡潔な言い回しに変える工夫です。実は「やさしい英語」は移民の多いアメリカで既に実践されています。日本でも阪神淡路大震災をきっかけに「やさしい日本語」が注目されており、読み仮名をつけたり、曖昧なカタカナ英語をやめるなどの議論がされています。ウルドゥー語ならば、難解なアラビア語からの借用語やペルシア語風の文学的な言い回しを避けることで、理解度のアップが期待できます。

イスラーム信頼学プロジェクトでの筆者(須永)の研究テーマ「『やさしいウルドゥー語』と多言語社会を巡る基礎的研究」では、これから、たくさんの言葉が話されているパキスタンの言語サービスについて考えていきたいと思います。

おすすめの図書

吉岡乾著『なくなりそうな世界のことば』創元社、2017年

著者はパキスタンの北部で話されている少数言語の専門家です。パキスタンだけでなく、アイヌ語や台湾の言葉など、世界各地のなくなりそうな言葉が紹介されています。気に入った方はぜひ同じ著者のエッセイ『現地嫌いなフィールド言語学者、かく語りき。』もお読みください。