Blog #17 “The Power of Words in Islamic Society: Foundations of Trust Building in Wafaa” – Part I

2023.10.18

Category: Blog

Author: Khashan Ammar

In this research project, I’m examining aspects of a concept known in Arabic as wafaa (fulfillment in good faith of the obligations of a contract), and exploring this as a foundation for establishing trust within society. “Fulfillment in good faith of the obligations of a contract” may sound a little formal. In more common parlance, wafaa means “keeping one’s word”.

Before I talk about wafaa itself, I’d like to preface my discussion with a little about my background and experience with the Japanese language, as well as some of the differences between Arabic and Japanese.

I’m originally from Aleppo, Syria. Around 11 years ago, after completing my undergraduate and graduate studies at Damascus University, I had the opportunity to come to Japan. Since receiving my PhD from Kyoto University, I’ve continued doing research work in Japan. Along the way, my doctoral dissertation and the book it was expanded into were both published in Japanese. I also write blog articles in Japanese.

I’m not an expert in the Japanese language, but, my research into Islamic economics in Japan and presenting my findings to the Japanese public afford me regular opportunities to write in Japanese, including this article. As a non-native living in Japan, I’m often surprised by aspects of the Japanese language. One thing that surprised me is how using kanji to describe ideas can quickly get challenging and somewhat detached from commonplace language.

In Arabic, by comparison, common words are used even for abstruse academic topics. For example, the word qadim, which means “old”. We use the word qadim when we say, “That building is very old”. But in Islamic theology we use the same term when we say, “Allah is qadim”, which in this case means “unoriginate and interminate”. In other words, that God is “eternal” or “beyond time”. Beginningless, in the sense of having no point of origin, and endless, in the sense of having no terminus. In thinking about the past, an endless heretofore. And in thinking about the future, a limitless hereafter.

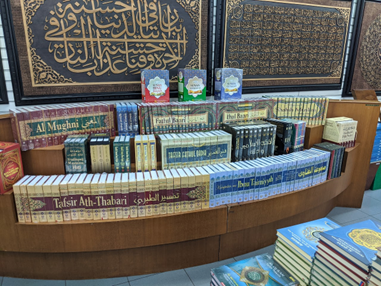

In Japanese, it’s common for such abstract theological and philosophical concepts to be written in unusual and relatively difficult kanji. By way of contrast, in the Arab-Islamic world, religious sermons are given in mosques every Friday before prayers. And the neighborhood people attending mosque sometimes include those who are less educated or not able to read. Thus, when addressing these people, the imam will intentionally use ordinary Arabic vocabulary in his preaching.

For example, the expression “Allah is eternal, and there is nothing that came before Him” is comprised exclusively of everyday words in Arabic. It doesn’t contain difficult philosophical terms, and although the words employed are everyday words, no listener would confuse the qadim used to describe the “unoriginate and interminate” God with the qadim used to describe an “old” house. This multiplicity of lexical interpretations is foundational in Arabic.

Photo 1: Preaching before Friday prayers at the Al-Rahman Mosque in Aleppo. (photo from the mosque’s Facebook page, last visited on October 16, 2023) https://www.facebook.com/photo?fbid=596434874130904&set=pcb.596434900797568)

Islamic preachers often quote from the Quran. The first verse of the fifth surah of the Quran reads, “You who believe, fulfil your obligations.” [5:1]. In Japanese, this can be translated as 誓約を遵守せよ (seiyaku wo junshu seyo, adhere to your vows / abide by your covenants). But even in Japan, I think the terms seiyaku (vows / covenants) and junshu (adhere to / abide by) are not very common. When conveying this idea in Arabic, it needs to be communicated at a level similar to an English expression like “keep one’s word” or “keep your promises”, so that everyone in the audience can understand it.

In economic terms, the underlying concept of wafaa (keeping one’s word) is interpreted to mean fulfilling or obeying a contract. This principle is clearly stipulated in the Holy Quran, and its importance is similarly demonstrated in the Hadith (the records of the words and actions of the Prophet Muhammad). The Quran and Hadith are, of course, the cited primary sources that prescribe the moral principles and behavior among Muslims.

But in exploring the wafaa conception of keeping a promise or abiding by a contract, we see it’s not only spoken of in regard to social relationships between human beings. Wafaa must be understood, first and foremost, as an individual’s behavior toward Allah, the Creator. In Japan, the term “Islam” is often translated as meaning 絶対服従 (zettai fukujyu, absolute obedience) or, borrowing a Buddhist term, 帰依 (kie, embracing the faith). This “embracing the faith” could be described as wafaa.